- インター・ベルTOP

- アパレル・ファッション業界の求人・転職 SOW.TOKYO

- THINK

- プロフェッショナルの志事

- 丸枡染色株式会社 松川 和広

ファッション業界を支えるメーカーや工場、職人にプロならではのこだわりの技や知識を聞いてみました

丸枡染色株式会社色を染めるだけではない。 国内外のラグジュアリー ブランドが惚れ込んだ技

PROFILE

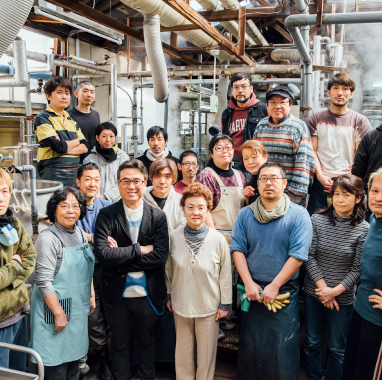

丸枡染色株式会社

従業員22人の小さな日本の染色会社から、大手百貨店やヨーロッパで認められたファクトリーブランドが生まれた。

創業は1901年。東京友禅染をルーツに持つ丸枡染色は、時代の変化に合わせて技術と職場環境を進化させてきた。

弱体化しつつある国内染色業界で、同社の生き残りを賭けた様々なチャレンジが今、世界市場で大きく花開こうとしている。

色を染めるだけではない。 国内外のラグジュアリー ブランドが惚れ込んだ技

「染色の奥深さは、毎日着る洋服や素材を見ただけではわからない精緻な職人技術にあります」

工場を案内しながら、同社代表取締役の松川和広氏はさらりとそう語る。

「日本製に求められる色精度や堅牢度に叶う商品をつくるためには、正しい化学的理論が重要です。同じ品番でつくられた綿素材でも収穫された時の気候などで品質に違いがあります。そのため厳密に染料・PH・塩分を調合して、染色してから微調整する職人の感性と経験がとても重要なのです」

創業1901年。丸枡染色は伝統的な東京友禅染から始まった。和装の衰退から高度成長期にメリヤスニットの染色にシフト。現在は3つの染色加工、浸染(しんぜん)、シルクスクリーン捺染、インクジェットプリントを東京で一貫生産する唯一の工場となった。手掛けた製品は国内外のラグジュアリーブランドでも採用され、輸出品も多い。

世界のデザイナーが求める色は、すべてのブランドごとに別注になり、細かく微妙な諧調の指定がある。染色の奥深さを別の角度から語るのは、工場長の斉藤高久氏だ。

「消費者は見た目の色やデザインだけではなく、五感を使い、実際に触って感じた風合いや気持ちよさを体感して購入します。私たちは、あえて効率を落とし、じっくりと時間をかけて染色することで、素材が持つ本来の風合いを引き出す努力を行っています」

丸枡染色の工場は、東京の下町、柴又にある。平成元年には64社あった都内の染色会社も、現在は9社まで減少。染色仕事がコストの安い中国へ流れてしまったからだ。そんな中で丸枡染色が都内にありながら好調なのは、常に新しいことにトライし、事業を進化させてきたからにほかならない。

産地の垣根の崩壊から あらゆる素材に加工できる 技術力が高まった

夏は暑くて冬は寒い、水に濡れる、汚れる……。3K職場といわれる染色工場を、東京都内の狭小スペースをうまく活用した設備に変貌させたのは89年のこと。4階建ての工場で、複数の染色機をワンフロアで1人の社員が担当する。しかも、普段着にスニーカーという軽装だ。そして、かつての大量生産・大量消費の時代から、果敢に新素材の染色に挑戦してきた。

「向こう側が透けるほど薄いのに収縮性に富んだテンセルシルクカシミヤ天竺のカシミヤ染めなど、試行錯誤の連続。他社で断られた難しい仕事ばかりが回ってくる時期もありました。ですが、未来へつながる可能性を信じて挑戦したことで、今では日本中から様々な案件が舞い込んできます」(松川氏)

単純に効率よく染色できる定番素材の多くが中国での染色生産になる中で、他社に先駆けて新しい素材に挑戦することで、社内に確実に高度な技術が蓄積し、仕事の幅も広がった。斉藤氏は語る。

「いずれ産地の垣根がなくなると予測して、あらゆる素材に対応できる技術を確立する方針を立てていたのが功を奏したのだと思います。240番単糸超長綿天竺や46超ハイゲージ天竺、吊編みカシミヤ天竺など、当時は誰も見たことがなかった素材でも、当社は柔軟で論理的な対応ができました」

技術を結集させたストールが パリの百貨店で 展開されることに

そんな丸枡染色が、自社初となるファクトリーブランドを立ち上げた。2011年に若手主導でスタートした「marumasu」は、百貨店、ミュージアムショップ、セレクトショップなど様々な販路で展開するストールブランド。産地の素材を新しい価値に変えるプリントデザインが特徴的だ。

「40番単糸テンセル2重織スカーフは、美しいプリントとひっくり返すと無地スカーフになる2つの使い方ができます。染色から縫製まで32の製造工程を社内で行い、6カ月かけて生産。撮影やグラフィックも行い、数多くの華やかなデザインを生み出しています。また、産地の織物工場へまとまった生産を継続し、還元する取り組みを第一に考えています。今の日本の工場が直面する環境の中で、新しい取り組みを発信していきたい」(松川氏)

その〝作品〟の評価は極めて高い。目の肥えた国内の消費者から、柔らかな肌触りと美しい色彩が絶賛され、熱狂的なファンが増えている。14年には、デザイナーブランドとして初の海外進出となる、ロンドン・ファッション・ウィークに参加。15年は3月のパリ・ファッション・ウィークの展示会にも出展した。秋からはパリの高級百貨店、「ボンマルシェ」のスカーフ売り場で唯一の日本製スカーフとして常設販売が決まっている。

「114年の歴史を持つ老舗企業が新しいことに挑戦していること、素材やデザインのレベルが高く、欧州にはない独自性をしっかり持っていることを高く評価していただいています」(松川氏)

11年には、布を紙のような質感に変える世界初の技術を生かしたブランド「monomatopee(モノマトペ)」も開始。

歴史を受け継ぎ培った技術を生かす試みが2つの新規事業につながった。いずれもすでに世界展開が始まっている。