- インター・ベルTOP

- アパレル・ファッション業界の求人・転職 SOW.TOKYO

- THINK

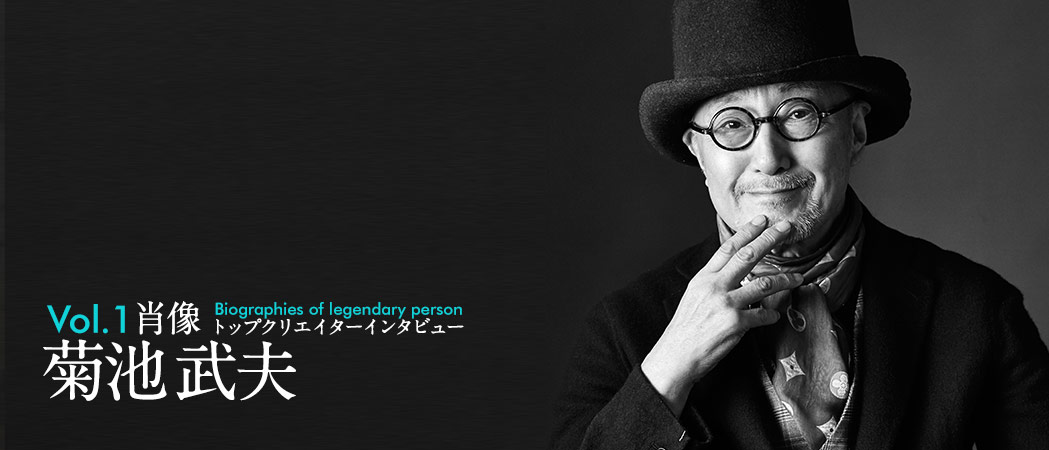

- 肖像

- 菊池 武夫 Vol.1

ファッション業界の最前線で活躍するトップクリエイターの方々にインタビュー

菊池 武夫死に直面した経験と特殊な家庭環境……幼少から意識していた〝人とは違う自分〞

第二次大戦が勃発した1939年、菊池武夫は、東京都千代田区の裕福な家庭に生まれた。何不自由のない生活を送っていたが、5歳の時、胸膜内に膿がたまる膿胸という難病に襲われる。一命を取り留め生還後、小学生からジャズを聴き、皆で同じ教育を受けることに反発して不登校気味だった武夫少年は、人と異なることをよしとする青年に育っていく。

僕は12人きょうだいの6番目。ただ、上と下の二人が生後すぐに亡くなったので、実際は10人きょうだいですね。父は政治団体の幹部で、政界にも伝手があったせいか、家庭はかなり裕福。病気の治療にペニシリンを使ったのは、日本では僕が2例目だったそうです。医師からは「7歳までしか生きられない」と宣告されましたが、今も命をつないでいるのは、父の財力のお陰でしょう。死に直面したことで、僕はモノの見方がほかの人とは違っていました。敗戦の現実を直視しながらも、「生きていることが楽しい」と思っていたし、いろんな出来事を新鮮に感じることができました。小学生の頃から絵が得意で、写真を模写したり、空想画を描いたり、ジャズも好きでしたね。終戦後、自宅の離れに1年ほどアメリカ人将校の夫婦が滞在していて、彼らが残していったジャズのレコードを聴いていたんですよ。服は、当時珍しかった進駐軍払い下げのデニムパンツやブルゾンが好きでね。子供の頃からおしゃれに敏感だったから、「同級生とはちょっと感性が違うな」という意識を持っていましたね。でも、小学校の高学年ぐらいから、学校に行くのが嫌になって、だんだん勉強しなくなりました。中学、高校に進んでもその状況は変わらず、卒業するために出席した程度。皆一緒にじっと座って、同じことを学ぶのが耐えられなかったんです。

中学生時代に父親が株で失敗し、自宅を手放している。浮き沈みの激しい父親の仕事に翻弄される家族の苦労を思い知り、菊池の心には「しっかり金を稼げる仕事を選ぼう」という経済観念が刷り込まれる。文化学院時代、応募したデザイン画が採用され、その洋服が売れたことで、ファッションへの道を歩み出す。

絵を描くのが好きで文化学院の美術科に進みましたが、絵描きにはなるまいと決めていました。だって、絵で稼ぐのは至難の業でしょ(笑)。その頃、日本橋髙島屋に学生や若手デザイナーの作品を販売するコーナーができたので、試しに洋服のデザイン画を応募したら採用され、かなり売れたんですよ。実は、これが服飾デザインの道に進むきっかけ。もう一つは、立木義浩さんが撮影する『週刊平凡』に、モデルとして参加したこと。その時「ファッションを仕事にするのも楽しそう。運がよければ経済的に不安のない生活ができそうだ」と思ったのです。 そして61年、原のぶ子アカデミー洋裁学院に入学し、本格的に服づくりの勉強を始めました。立体裁断の洋服づくりを通じて、デザインよりも、洋服とはどうあるべきかを体で覚えることができました。在学中、有志6人でショーを開催したところ、『ジャパンタイムズ』に僕の洋服が掲載されたんですよ。これが大きな自信になった。「ファッションの世界で生きていこう」という気持ちが固まった瞬間でした。

ファッションの世界で生きることを決めた菊池氏。そのキャリアのスタートは? そこで得たこととは? 続きは第二回でご紹介します。

PROFILE

きくち たけお菊池 武夫

1939年 5月25日、東京千代田区生まれ

1959年 文化学院美術科に入学

1961年 原のぶ子アカデミー洋裁学院に入学

1962年 原のぶ子アカデミー洋裁学院を卒業。ルリ落合のアトリエで、佐久間良子の映画衣装を手がけた後、銀座のクチュリエ2店(マダムミキで4カ月、ミモザで6カ月)で女性の注文服制作を経験

1963年 稲葉賀惠と結婚

1964年 自宅にアトリエを構え、稲葉賀惠と2人で注文服を手がける

1969年 ヨーロッパとアメリカを1人で2カ月間旅行する1970年 大楠祐二と株式会社ビギを設立。表参道に1号店をオープン

1975年 株式会社メンズ・ビギを設立。青山キラー通りに1号店を出店

1978年 パリに株式会社メンズ・ビギヨーロッパを設立

1984年 メンズ・ビギを退社。ワールドに移籍し、タケオキクチを発表

1986年 自らプロデュースした複合商業施設TKビルディングを西麻布にオープン

1996年 ウォン・カーウァイ監督、浅野忠信主演の短編映画『wkw/tk/1996@7'55"hk.net』をプロデュース

2004年 タケオキクチのクリエイティブディレクターのポストを、後進に引き継ぐ

2005年 40歳以上をターゲットとしたブランド、40CARATS&525を発表

2012年 タケオキクチのクリエイティブディレクターに復帰

2014年 「30周年記念コラボレーションアイテム」を展開