- インター・ベルTOP

- アパレル・ファッション業界の求人・転職 SOW.TOKYO

- THINK

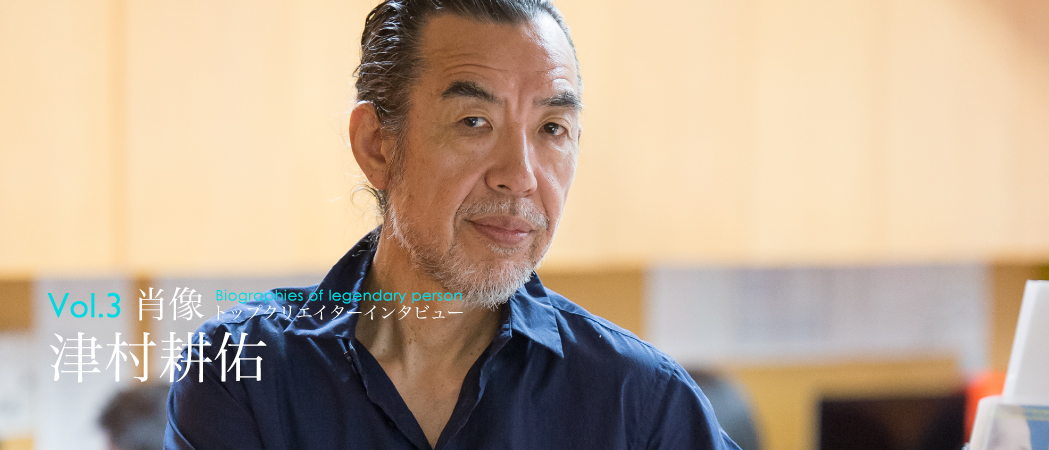

- 肖像

- 津村耕佑 Vol.3

ファッション業界の最前線で活躍するトップクリエイターの方々にインタビュー

津村耕佑既成事実をつくり自分のブランドをスタート。

発表したコートが自身の看板となりブランド名に

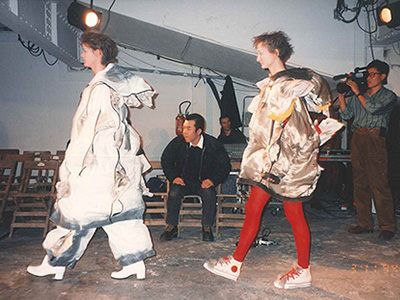

自分のブランドを出したい一心で、クラブでショーをしたり、服をアートとして発表したりしながら、既成事実を積み上げていく津村。その反響が評価され、1994年、自身のブランドであるFINAL HOMEとKOUSUKE TSUMURAがスタートする。それらは株式会社イッセイミヤケの社内ブランドとして走り出し、パリコレにも進出。その後、同社グループ会社であるエイネットの傘下となる。

パリコレ最初のコレクション、INCOMER(インカマー)のテーマは「人類は今後どうなるのか」。このショーは大きな反響がありました。

それ以前にもショーはやっていましたが、周囲から「面白いね」と言われても、自分では手応えがつかめていませんでした。しかし、インカマーのショーでは服が売れ、この時に発表したFINAL HOMEのコートは、その後、自身のブランド名にもなった。売れるブランドができたことで、ようやく「社会ときちんとつながれた」という気がして、心底ほっとしました。

FINAL HOMEは、「衣服を使ったサバイバル」という概念でデザインした、ポケットがいっぱい付いたナイロンコートの名称。表地と裏地の隙間をポケット空間に活用し、必要なものを持ち歩くことで、サバイバルできるという発想です。80年代後半ぐらいから、世の中がエコ志向に向かい始め、映画は『ブレードランナー』や『AKIRA』のようなディストピアものが登場。それに、イギリスのパンクのようなストリートから起こってくるファッションがカッコいいという流れもあった。そうした世の中の出来事が頭の中で混ざり合い、「もしも核戦争などで文明が滅びて、地球上に数人が生き残ったとしたら、何を使ってどう生き延びるのか」という仮説を立ててみたところ、「プラスチックやナイロンなどの土に還らない製品だけが残っていて、それを使って身を守るものをつくるのではないか」という思いにたどり着いたのです。

今は毎年新しいデザインを変えても服が売れない時代でしょう。だけど、情報の伝え方次第でロングセラーをつくることができる。例えば、ジーンズやトレンチコート、MA-1ジャケット。こういった服は、労働用や軍用など特殊な環境用に開発されたものだから、大きく変化する必要がないわけです。でも、実際にはハルマゲドンはないし、過酷な労働を強いられているわけでもない。それでも長くそれらが着られているのは、その服に当時のロマンやリアリティが投影されているからだと思うのです。ジーンズには、砂金を探したゴールドラッシュの時代の夢が、トレンチコートには、塹壕の中でも砂が入らない機能がリアリティとして刷り込まれている。だったら、そのリアリティを生み出せばいい、と。思い浮かんだのが、日本は「地震が多く、都市ほど危ない」ということ。そこで、「都会は普段から非常事態である」というリアリティに合わせた服をつくれば、未来に向けた普遍的価値になるのではないか――こうしたコンセプトから生まれたのが、FINAL HOMEのコートでした。

FINAL HOMEは、ポケットという"携帯する機能"が特徴のコートだ。ここでいう機能とは、ポケットに入れるものや社会とのかかわりの中で変化するもの。着る人によって時代に合った服に変化していく、これまでにないコンセプトの服であるといえる。

FINAL HOMEの発表以降、服の価値のありようを考えるようになりました。服は、出合いがしらの驚きや感動を呼び起こす要素であり、大事なものを留めるための道具なのではないかと。そして、実は重要なのは、着ている人やその人の仕草、言葉遣いや表現であり、服はそれを補佐する役割なのであるから、その形態も常に変化していくべきだ、とね。

こうした発想から、on air(オンエアー)やCELL DRESS(セルドレス)も誕生しています。オンエアーは3つのパーツで構成され、ファスナーをはずせばバラバラになるし、セルドレスはパズルを組み立てるように好きな形に変化させることができる。着る人は、様々な組み合わせを工夫することで、オリジナルのクリエイションを追加できる。そのことも、私にとっては服づくりに込めた重要な付加価値となりました。

PROFILE

ツムラコウスケ津村耕佑

1959年 埼玉県行田市に、妹2人の3人兄弟の長男として生まれる

1978年 埼玉県立深谷商業高校を卒業後、東京デザイナーズ学院に入学

1983年 三宅デザイン事務所に入社し、クリエイションスタッフとなる

1992年 造形作家としても活動。個展「Regard de Meduse」(青山スパイラル)

1994年 自身のファッションブランド『KOSUKE TSUMURA』 『FINAL HOME』をスタート。パリコレクションに初参加

1997年 ロンドンファッションウィークに初参加

2000年 展覧会「ヴェネツィア・ビンナーレ第7回建築展」(イタリア)

2005年 展覧会「愛・地球博ファッションショー」(愛知)

2008年 武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科教授に着任。

「THISPLAY!」展(21_21DESIGN SITE)アートディレクション

2011年 軽井沢千住博美術館、代官山蔦屋のユニホームをデザイン

2013年 個展「フィロソフィカル ファッション」(金沢21世紀美術館)

2015年 独立し、フリーデザイナーとなる。

TRANS ARTS TOKYO 津村 耕佑プログラム「 ビルを着る」

受賞歴

1982年 第52回装苑賞受賞

1992年 第21回現代日本美術展準大賞受賞

1994年 第12回毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞受賞

2001年 織部賞受賞